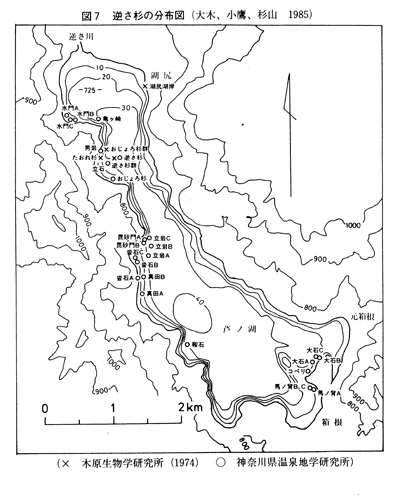

カルデラ湖である芦ノ湖底にはスギ、ヒノキ、モミなどの大樹が枯れたまま立っている。晴れて風のない日、静かな湖面に逆さ富士が写る時、水面上に出ていた湖底木の梢も湖面に反射した。これを芦ノ湖の逆さ杉と総称し、昔から知られていた。現在は、船舶の航行、漁業のために、水面下三~四メートルの深さで梢は切り取られていて、水面に反射する逆さ杉を見ることはできない。(図7)

元禄三年(一六九〇)来日したドイツ人医師エンゲルト・ケンペルは翌年(一六九一)箱根関所を通過した際、芦ノ湖の逆さ杉を見た。彼の「日本誌」に芦ノ湖について「湖水は地震による陥没」とし、「無数の杉が水底より直立していて、かつ藩候の命令により潜水家がひき上げた」と記して、芦ノ湖の逆さ杉が地元で古くから話題になり、木工材料として使用されていたことを物語っている。

明治三十年(一八九七)、箱根火山研究を発表した石井八万次郎、その翌年、箱根熱海両火山地質調査報文を発表した平林武などの論文にも逆さ杉の考察がある。両者とも、中央火口丘神山の大破裂で破壊された神山山体が土石流となり、仙石原に流下し、平原を二分した。平原の上流部に塞ぎ止め湖芦ノ湖が生まれた。平原に茂っていた老杉などが芦ノ湖中に没したと述べている。

昭和四十六年、木原均は共同研究者とともに芦ノ湖の逆さ杉の調査を開始した。水中に潜って湖底木の分布や樹木の産状を観察した。湖底木の多くは根をしっかりと湖底にはり、その様子はこれらの樹木がかつてカルデラ平原を覆っていた森林の名残であると強く印象づけられた(木原生物学研究所 一九七四、山下 一九七五)。木原グループが採集した湖底木八点のC-14年代の内、四点は約一六〇〇BPとなった。湖底木の産状からすると芦ノ湖を生んだ神山の蒸気爆発と湖底木の年代はほぼ一致するはずであるから、神山の蒸気爆発は一六〇〇BP(古墳時代初期)と推定した。

これより先、火山灰層序学(テフラ クロノロジー)的手法によって、町田洋(一九六四、一九七一)は神山水蒸気爆発を縄文後期(約四〇〇〇年前)としていた。その理由は、この山崩れ堆積物を覆う新富士起源のテフラである仙石スコリア層と砂沢スコリア層とが縄文後期の考古学的遺跡と結びつけられていることである。その後、大木・袴田(一九七五)は湖尻の工事現場で発掘された神山山崩れ堆積物中の神代杉木片を学習院大・木越研究室に送りC-14年代を求めたところ三一〇〇年となった。神山冠ヶ岳尖塔の出現に伴って放出された大涌谷火砕流中のナラ炭化木片の年代は二九〇〇BPであった。いずれも縄文後期を示し、町田の見解を支持している。

芦ノ湖誕生の縄文後期(三一〇〇年前)と逆さ杉の年代、古墳時代初期(一六〇〇年前)との一五〇〇年の年代差をどのように説明すべきであろうか。大木・袴田は湖底木は湖が生まれた後に立ったまま湖中に入ったと考えた。今から一六〇〇年前、古墳時代初期、南関東内陸部でマグニチュード8級の巨大地震が発生し、カルデラ西壁に生えていた樹木が立ったまま山津波に乗って湖中に移動したのである。その後、「逆さ杉を地震の化石にみたてて」神奈川県温泉地学研究所が芦ノ湖の逆さ杉による南関東の巨大地震編年の研究を進めている。

図7はこれまでの調査で採集された湖底木の分布である。温地研の採集した二六本の湖底木は県林業試験所で樹種の鑑定がなされ、杉が一三本、檜が四本、樅が三本、バラ科の木が三本、シキミ(樒)が二本、広葉樹で樹種不明一と判定された(鈴木・角田 一九八一)。逆さ杉と呼ばれているが、すべてが杉ではなく色々の樹種が含まれている。杉が圧倒的に多いので、湖底木を杉で代表させて「逆さ杉」と呼んでいる。

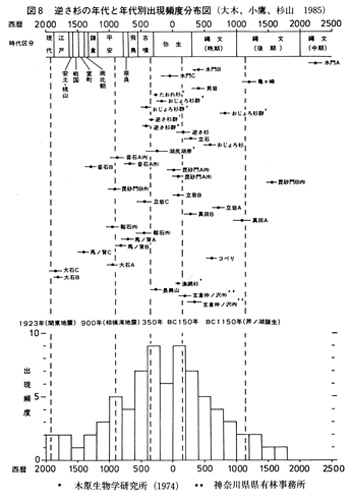

図8は湖底木のC-14年代測定結果を年代別ヒストグラムに整理したものである。図8のヒストグラムに三つのピークが認められ、各ピークにはいる試料の算術平均年代は一〇四六BP(約一〇五〇年前)、一五九八BP(約一六〇〇年前)、二〇七四BP(約二一〇〇年前)となった。

箱根付近で逆さ杉を形成した巨大変動をまとめると次のようになる。この表からM8級の南関東大地震は五〇〇~一〇〇〇年の周期で発生していると推定される。小田原地域の被害地震については石橋(一九八五)が七三年周期で活動していることを指摘し、その地震を発生させる断層モデルが提示されている。

西暦一九二三年 関東大地震 M7.9 >一〇二三年

九〇〇年 平安中期相模湾地震 >五五〇年

三五〇年 古墳時代初期 >五〇〇年

BC一五〇年 弥生時代初期 >一〇〇〇年

BC一一五〇年 縄文時代後期 芦ノ湖誕生