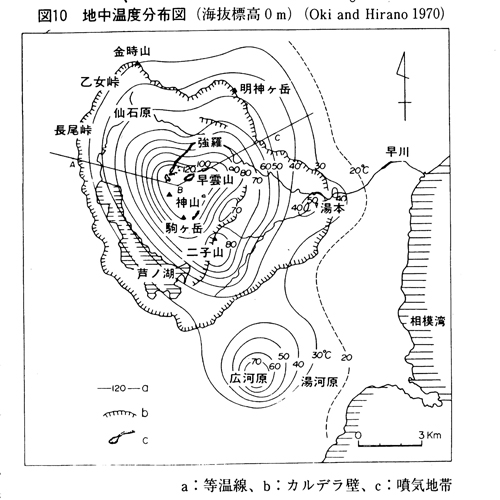

箱根温泉には現在一九の温泉場がある。この温泉の熱源は火山活動によるものと考えられるが、それをはっきりと証明することは容易ではない。神奈川県温泉研究所が発足したとき、まずこの課題を解決したいと思った。昭和三十~四十年代は温泉の掘削ラッシュであった。掘削現場を訪れ、なんども孔内温度を測定した。深度数一〇〇メートルの孔内温度資料をもとに図10に示したような海抜〇メートルにおける箱根火山の地中温度分布図ができた。世界最初の活火山体内の温度分布図である。

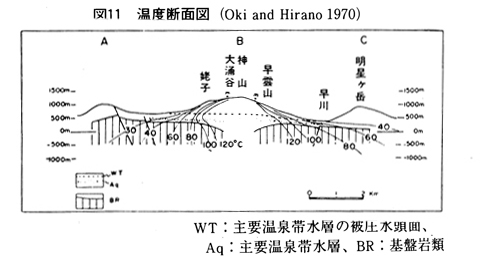

温泉分布は、現在でも噴気活動を続けている神山を中心に、ほぼ同心円状の等温線をなし、カルデラの構造と調和している。くわしくみると、等温線の間隔が西側でせまく、東側で粗になっている。この様子は、図11の東西断面図によるとさらにはっきりする。温度断面図では、カルデラの西側で等温線の傾斜が強く、東側で弱くなっている。これらの図によって、箱根の地熱活動が火山活動によってもたらされていることは明瞭となった。

図11の断面図を温泉の立場からもう少し読んでみよう。ボーリングによって熱水を地上にとりだし、それがそのまま温泉として入浴につかえるためには、地下の温度は六〇度以上でなければならない。そこで六〇度の等温線をたどると、それは中央火口丘神山山体を通り、新第三紀層である基盤岩類中にはいる。古期外輪山の山体中には熱水はなく、雨水起源の冷たい地下水でひやされている。箱根火山体の中では中央火口丘神山山体のみが熱水をふくむ。カルデラ西部では等温面は急傾斜をなし、そのため基盤岩類にはいっても海面下五〇〇メートルではまだ温泉を期待できない。火山体といえば熱そうに聞こえるが、神山山体を除けば、そこから温泉は得られない。熱水はカルデラ中央部から東部にかけての基盤岩類中に胚胎されている。