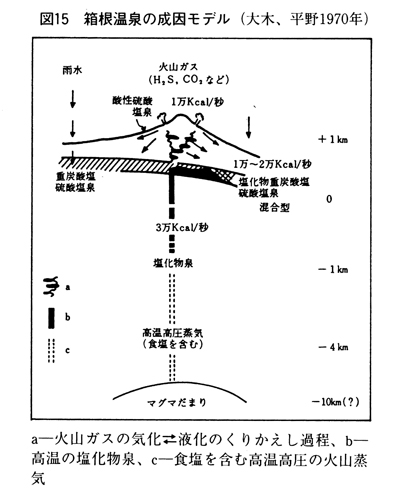

箱根火山の地中温度構造と泉質の住みわけ(分帯)の東西非対称性、西高東低のカルデラ内の深層地下水(熱水)水頭分布から図15に示したような箱根温泉の成因モデルが描かれている。この図について少し説明を加えよう。

箱根火山の地下深所にひそんでいるマグマ溜の深さや大きさはまだ不明である。箱根の火山性地震が深さ五キロメートルより深い所に発生していないので、マグマ溜の上限は地下五キロメートルぐらいと推定されている。マグマ溜から火道に沿って上昇してくる火山性蒸気は高温高圧の密度が大きい流体である。それには食塩や珪酸が気相となって含まれている。これが箱根温泉の熱と食塩の主要な供給源である。

火山性蒸気が火道に沿って上昇するにつれ、しだいに温度・圧力条件が低下し、同時に周囲から地下水の流入をうける。ちょうど天然の大型蒸留反応塔である。蒸気は温度・圧力・化学組織によって、なんども液相になったり、気相に変化したりを繰り返す。液相には常に揮発しにくい食塩など塩類が残され、気相には硫化水素・炭酸ガスなどの揮発性の成分が集まる。

海抜〇メートル付近の深度における火山性蒸気の温度は三八〇度C、圧力は二三〇気圧くらいと推定されている。この温度・圧力条件で水蒸気に溶ける食塩の飽和濃度は一~二重量パーセントである。

さらに上昇を続け、火山性水蒸気は中央火口丘基底部の深層地下水帯(第二帯)に混入する。ここでの温度・圧力は三七〇度C、二〇〇気圧程度、つまり水の臨界点以下になっている。食塩はもはや蒸気に溶けていることはできず、液相(熱水)側に残る。高温の塩化物泉はこのようにして生まれ、カルデラ内の西高東低なる水頭勾配に従い、東にある早川渓谷に向かって流れる。その途中で、火山体に浸透流下してくる雨水と様々な割合で混合し、母岩の火山岩と反応しながら、混合型の泉質が形成される。

神山火道が中央火口丘基底部の熱水滞水層を貫く中心部では、高温のため熱水の沸騰が行われているが、深部に比較してより低温、低圧での沸騰である。したがって、揮発性の流水水素、炭酸ガス、塩化水素などの酸性ガス成分が蒸気相に集まる。火山性蒸気は沸騰、上昇し、宙水として中央火口丘体内にある地下水とめぐりあい熱水となり、再び沸騰し、また凝縮するというような過程を繰り返しながら最後に、大涌谷や早雲地獄の硫気地帯に噴出する。このモデルの重要な点の一つは、硫気地帯に噴出している酸性ガスは地表近くの低圧条件の所で生成されると主張していることである。地下深部の熱水は塩化物泉で代表される中性に近い性質をもつ。このモデルの成否は今後の深部熱水の開発が進むことによって判定されることになろう。

【箱根温泉成因モデル】

カテゴリー: 4.箱根温泉の泉質分帯 パーマリンク