多数の人々が安心して温泉を浴用や飲用に用いられるように、温泉法では温泉の化学分析を行い、基準に合った利用方法を求めている。

大正十年、療養泉の分類が日本薬学会協定法として制定された。この分類方式を引きついで何度か改定が行われた。昭和五十四年、泉質名を塩類名から溶存する主成分イオンによる命名法に改められた。現在用いられている泉質別適応症・禁忌症の表は昭和五十七年に掲示された。

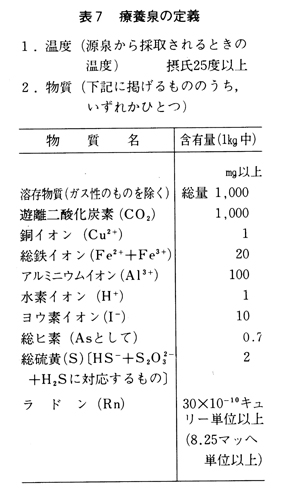

『療養泉の定義』

療養泉は表7に示したように、源泉から採取される時の温度が二五度C以上であること。あるいは表に掲げた物質を規定量以上含むことと定義されている。

療養泉の泉質は含有される物質の量によって次のように三群に大別される。

(A)塩類泉

(B)単純温泉

(C)特殊成分を含む療養泉

各群はさらに主成分の種類によって一一の泉質に区分される。泉質分類の原理の大略をのべよう。

温泉に溶けている物質の量は温泉の最大主成分である水を蒸発させて取り除けば手に取って見ることができる。こうして得られる塩類物質を蒸発残留物と呼び、温泉一キログラム当たり何グラム含まれているかで表示する。なお、温泉に溶けていたガス成分は水とともに消え去ってしまうので当然含まれていない。

(A)塩類泉

蒸発残留物が一グラム/キログラム以上になると化学成分の量による分類が行われる。水の容器になっている岩石はいろいろな鉱物の集まりである。それらの鉱物が水に溶けるときには陽(+)イオンと陰(-)イオンに解離している。溶液の電気的中性の法則によって、温泉中の陽イオンと陰イオンの数は等しく保たれている。どちらか一方が多い水溶液があれば電気をビリビリ感じたり、発電ができたりするが、そのような水溶液にも誰もお目にかかったことがない。温泉や地下水に溶けている陰イオンの種類は少なく、塩素イオン、硫酸イオン、重炭酸イオンが主である。そこで、まず温泉中に最も多量にある陰イオンに注目した区分を行う。主要陰イオンの作る塩類名を泉質名にもちい、蒸発残留物を既定以上含む温泉を次の3種類に大別する。

(A-1)塩化物泉

(A-2)炭酸水素塩泉(重炭酸塩泉)

(A-3)硫酸塩泉

陰イオンは相手になる陽イオンの種類によって、水に溶けやすい塩になったり、溶けにくい塩になったりして、その性質がおおいに変わる。大別された塩類泉は主要陽イオンの種類によりさらに細分される。

ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属イオンと前記三陰イオンとの塩類は水に良く溶ける。カルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属イオンは塩素イオンと溶けやすい塩をつくるが、硫酸イオンや重炭酸、炭酸イオンとは水に溶けにくい塩をつくる。鉄、マンガンも同様な性質がある。

アルミニウム・イオンはpH4以下の酸性泉で水に溶けているが、pH6以上になると水酸化物を作り沈殿してしまう。だから、酸性泉には多く含まれ、酸性硫酸泉でアルミニウム・イオンの多い温泉を明ばん泉、アルミニウムに代わって鉄イオンが含まれると緑ばん泉と呼ぶ。中性泉・アルカリ性泉ではごく微量のアルミニウムしか溶存できない。

岩石を構成する主要な成分である酸化珪素は陰陽イオンに解離せず珪酸として溶けている。温度が高くなると珪酸の溶ける量も多くなるので、この量を測ると地下の熱水の温度を推定することができる。

(B)単純温泉

蒸発残留物が一グラム/キログラムに満たない温泉を単純温泉と呼ぶ。「あんた単純ね」などと言われると「馬鹿だね」と言われるのと同じで、単純温泉とは何の効果もない馬鹿温泉と思いこむのは大間違いである。入浴後の肌ざわり、石鹸の泡だちなどを考えると単純温泉が最も利用しやすい。

(C)特殊成分を含む温泉

水素イオン、硫化水素、アルミニウム・イオン、鉄イオン・放射性物質などを表7に示した規定値以上含むと、それぞれの泉質名が定義される。その中の主な泉質を次に示す。

(C-1)二酸化炭素泉

(C-2)含鉄泉

(C-3)硫黄泉

(C-4)酸性泉

(C-5)含アルミニウム泉(明ばん泉)

(C-6)放射性泉

以上の主要成分のほかに副成分が含まれると、その多い順に列記し、特殊成分が含まれていると「含……」と書き加えた泉質名が与えられる。このようにして泉質名が決められると、環境庁が提示している療養泉の泉質別適応症、禁忌症の表によって、各温泉の効果が決められる(詳細は療養泉の項を参照のこと)。