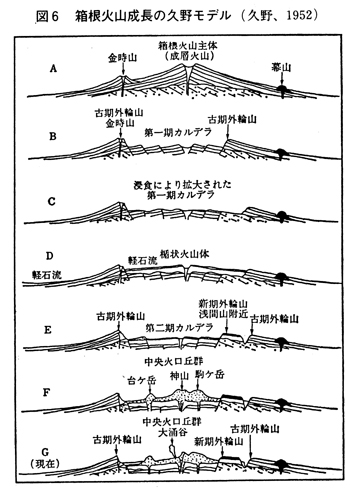

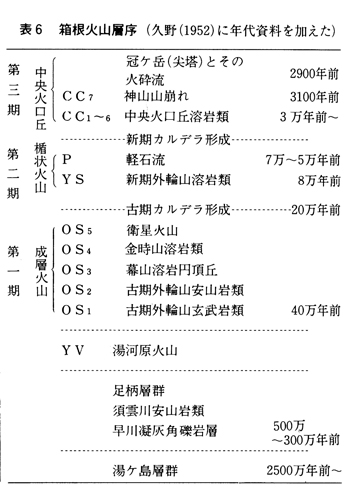

箱根の噴火は今から四〇万年前に始まった。箱根のすぐ南にある湯河原火山の噴火は終末期に達し、その成層火山体の山頂部で大水蒸気爆発があり、山頂部は崩壊し、直径三~四キロメートルの爆発カルデラが生じていた。現在の箱根付近は早川凝灰角礫岩層や足柄層群よりなる標高一〇〇~四〇〇メートルの起伏のゆるやかな山地であった。久野が金時山ー幕山構造線と呼んだ北西ー南東方向の断裂が開口し、そこからマグマが噴出して激しい噴火が始まった。噴火初期はおもに玄武岩質集灰岩、溶岩の噴火が多く、その後は安山岩質火砕岩や溶岩の噴火が卓越した。久野は初期の玄武岩質の岩相にOS1(Old Somma 1)、他の部分をOS2(Old Somma 2)に区分した。

箱根は富士や伊豆大島の火山と比較すると側火山の数は少ない。この時代に金時山―幕山構造線に沿って金時山、幕山を含め八個の側火山が生じた。この構造線と須雲川が交わる付近では北西―南東方向の岩脈が多数認められる。箱根バイパスの建設工事で山腹が切り取られた際、久野は幅二キロメートルの地帯に平均の厚さ二・八五メートルの岩脈が二一五枚もあることを認め、この岩脈貫入によって成層火山体は六一二メートルも横に押し広げられたことを明らかにした。

小田原海岸に立って、大観山から真鶴半島にのびる外輪山の稜線をたどると、聖岳付近が猫背のように盛り上がりをしているのがわかる。金時山―幕山構造線に沿って貫入した岩脈や側火山噴出物が猫背の稜線をつくる原因になっている。この付近の外輪山斜面からこぶ状にとびだしている聖岳(八三八メートル)は潜在溶岩円頂丘で、割れめに沿って上昇してきたマグマが地表に現れずに地下で止まったものと説明されている(久野 一九五二)。多数の岩脈が貫入している地域は岩脈により地下水脈が断たれているため、地温はあっても温泉は得られない。須雲川の中流部にある畑宿、須雲の両地区で温泉ボーリングが試みられたが成功していない理由はこれらの岩脈による。

現在見られる古期外輪山溶岩類全体の厚さは須雲川中流部で七〇〇メートル、外輪山壁で五〇〇メートルあり、噴出物全体の三〇パーセントが溶岩、他は火砕岩類である。この時代の噴火は大変激しい爆発をくりかえした。箱根東方二〇キロメートルの大磯丘陵には偏西風により運ばれた箱根起源の火山灰が累計二〇〇メートルもの厚さで堆積している。その九〇パーセントは古期外輪山時代に噴出した。そして噴出の激しさを物語っている。

四方になだらかに広がる火山斜面(火山源面)を滑らかに空中にたどり標高約二七〇〇メートルの円錐形成層火山を久野が想定したことはすでに述べた。この大型成層火山体の体積は約一三〇立方キロメートルと推定されている。